时间:2018年10月18日上午10:00

地点:北京辽宁饭店

人物:张玉国

访谈人:阎军

摄像:阎军

文字摘录整理:罗会2016级文学院汉语言文学专业学生志愿者

阎:张总,您好!今天我作为萃英记忆研究员到北京来采访您,希望您能回忆一下母校生活、谈一谈现在的工作,为我们“萃英记忆工程”再添光辉的一笔。那现在请您谈一下吧。

张:好的。阎老师,听说您要采访我,我花了些时间回忆总结了我兰州大学中文系的四年学习生活。

兰大四年:“情——学——做”

在这里,我想用三个字来概况和总结这四年的生活。

第一个字就是“情”。我觉得我在兰州大学这四年的第一大收获就是感情——最重要的是师生情,其次是同学情、朋友情。于我而言,这些感情非常重要,也非常珍贵。首先,我想谈一谈师生情。当年有很多老师都给我留下了深刻的印象,就选几个我印象比较深的谈一谈吧。第一个是中文系的党总支书记詹秀老师。我们大家背后都叫他“詹婆婆”,因为他非常和蔼可亲,对学生也特别好。有一年的半夜,我们班的一位同学到宿舍来找我,说他因为回来得晚,翻学校的后门,保安不让,还被保安打了。我一听就急了,然后就带着这位同学找了个公用电话亭(那时候没有手机,更没有微信),拨到了詹老师家里。当时已经半夜一两点了,詹老师已经睡觉了,但还是起来听我讲完了。他那时候都是学校的党委副书记了,还是听一个学生讲完这个事,还说,“玉国呀,你别着急,你明天到我办公室来,我把保卫处处长和保安叫来,你们当面说一说。”第二天,我和我同学、保卫处处长、保安就在詹老师的办公室见面,把这件事说开解决了。这件事给我留下了很深的印象。第二个印象比较深、交往比较多的老师就是阎老师您。我觉得您那时候就像母亲一样关怀学生,我是这方面受益最多的。我记得那时候没少去您家里蹭饭吃,那时候学校食堂条件普遍有限,饭菜油水不多,这些“打牙祭”的好吃好喝对我们成长很重要。您女儿都跟我们混熟了,叫我们哥哥。我还记得,1993年的中秋节是我们在学校的最后一个中秋节,那天您请了我和其他几个同学去您家里,饭菜非常丰盛,以解我们思乡之情。从关心学生生活的角度来说,您给我的印象比较深。第三个是我大学四年的班主任赵小刚老师。我们除了有师生情,更像是兄弟一样。赵老师像个大哥一样。我记得1990年我们刚入学的时候,他的女儿刚出生,他手忙脚乱。我从小就当学生干部,是“老干部”了,就主动站出来帮助他协调处理学生入学的事情,他也任命我当临时班长,就这样从开始就结下了“战斗友谊”。我们到现在还保持很好的联系。这就是给我印象很深的几位老师。

其次是同学情、朋友情。从某种意义上讲,这种感情更重要、更深,因为大家是同龄人,有共同语言,又朝夕相处,一起生活了四年。现在看,可以说我人生中最好的几个朋友都是我大学的同班同学,而且我们的友情是持续一生都不会变的,甚至在某种意义上比亲兄弟姐妹感情还好。《世说新语》里面有一句话叫:“圣人无情,最下不及情;情之所钟,正在我辈。”这是我总结的兰大四年的第一大收获,“情”——师生情、同学情、朋友情。

第二个字是“学”。我们在大学的主要任务还是读书和学习。在这儿我想讲一讲当年我们中文系老师的风貌,我就举几个印象特别深的老师。比如说张崇琛老师,他的课讲得特别好,历史人物、文坛掌故,信手拈来,让人感到做学问是很有意思的一件事情。我们特别爱上他的课。有些学生逃课,但张老师的课一般不逃。张老师也告诉我们做学问的方法,比如“从小处着手,大做文章”。因为作为一个本科学生,还没有能力去构建一个庞大的理论体系,所以做学问最好的训练是找一个很小的地方入手,把它慢慢做大、做深、做透。我们中文系每年都搞“好望角”——学生学术论文比赛,我记得有一年我写了一篇论文,叫《古诗<上山采蘼芜>再探》,就是吸取了张老师的这个指导,从很小的细节入手,说了一点新的想法。这篇论文得了当年的二等奖(一等奖空缺)。第二个给我印象比较深的是胡垲老师,他当时给我们讲“文学概论”这门课。他一般走进教室从来不打招呼,也不点名,走上讲台,打开讲义,眼睛望着天花板就开始讲课了。到了下课,讲义一收就走了。胡垲先生是学问大家,我们当年的《文学概论》教材就是他编的。第三个是徐家荣老师。徐老师当年讲肖洛霍夫,一口四川话,讲得特别有激情,给我们大家留下的印象特别特别深。再比如说,年轻一辈老师里面的魏韶华老师。我们都管他叫小魏老师,他也是很有风格的一位老师,瘦瘦黑黑的,一般嚼着口香糖进来上课。那时候他给我们讲电影课,习惯于双手摁着讲台,脚往后蹬着墙,一学期下来,墙那个地方都踩黑了。这些老师每个人都有自己不同的风格,给我的印象都很深。

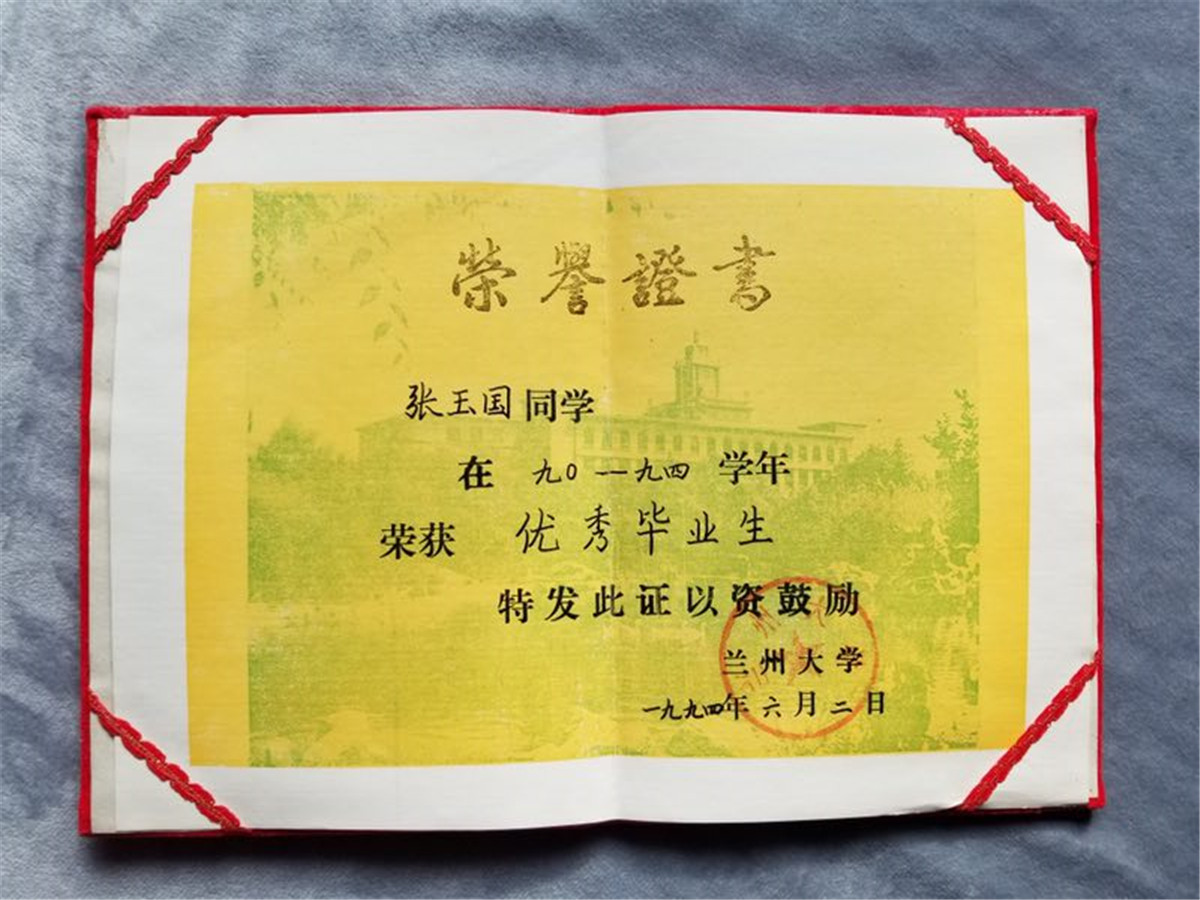

我那时候学习成绩算比较好的,基本上每学期都是一等奖学金,四年综合测评成绩也是第一名。但是,我觉得也有很大的遗憾,就是没有很好地听老师们的指导,利用人生中时间最充裕、记忆力最好、精力最充沛的四年,认真地读一读那些塑造了中华文化性格特征的文化原典:比如说“四书五经”、先秦诸子百家的文集等等。这就导致我到了中年,还在不断地补课,从头回来读这些文化经典。所以我要给师弟师妹们、后来的校友们一个建议,充分利用好这四年的时间,在搞好规定课程的同时,抽时间好好地读一些原始的经典文献,一开始觉得枯燥,久而久之,必然对思想境界和成长有益。这个就是我想说的第二个收获:“学”——读书和学习。

第三个字是“做”。就是做学生工作。这是当年给我们锻炼最大、并且对将来走上工作岗位用处最大的一点。我从小就是学生干部,高中二年级就递交了入党申请书,后来到兰大第一年就入了党,当时我们班所有的学生党员都是我介绍入党的。当年做学生工作的时候,对我影响比较大的有两位老师。第一位是李维勇老师,第二位老师是霍红辉老师,就是现在的文学院党委书记。李维勇老师那时候是党总支书记,我是比较早的学生党员,所以那时候我跟李老师接触比较多。霍红辉老师那时候是团总支书记,直接指导学生工作,霍老师对我做学生工作的影响更大、更深,也更直接。当时条件有限,学生会也没有什么经费,搞学生工作更多的是比谁更有点子、更有创意、更下工夫。在霍老师的指导之下,我们学生会做了很多工作,我个人受益也特别大,特别是在组织协调能力上。“情——学——做”这就是我对兰大四年生活的三个字总结。

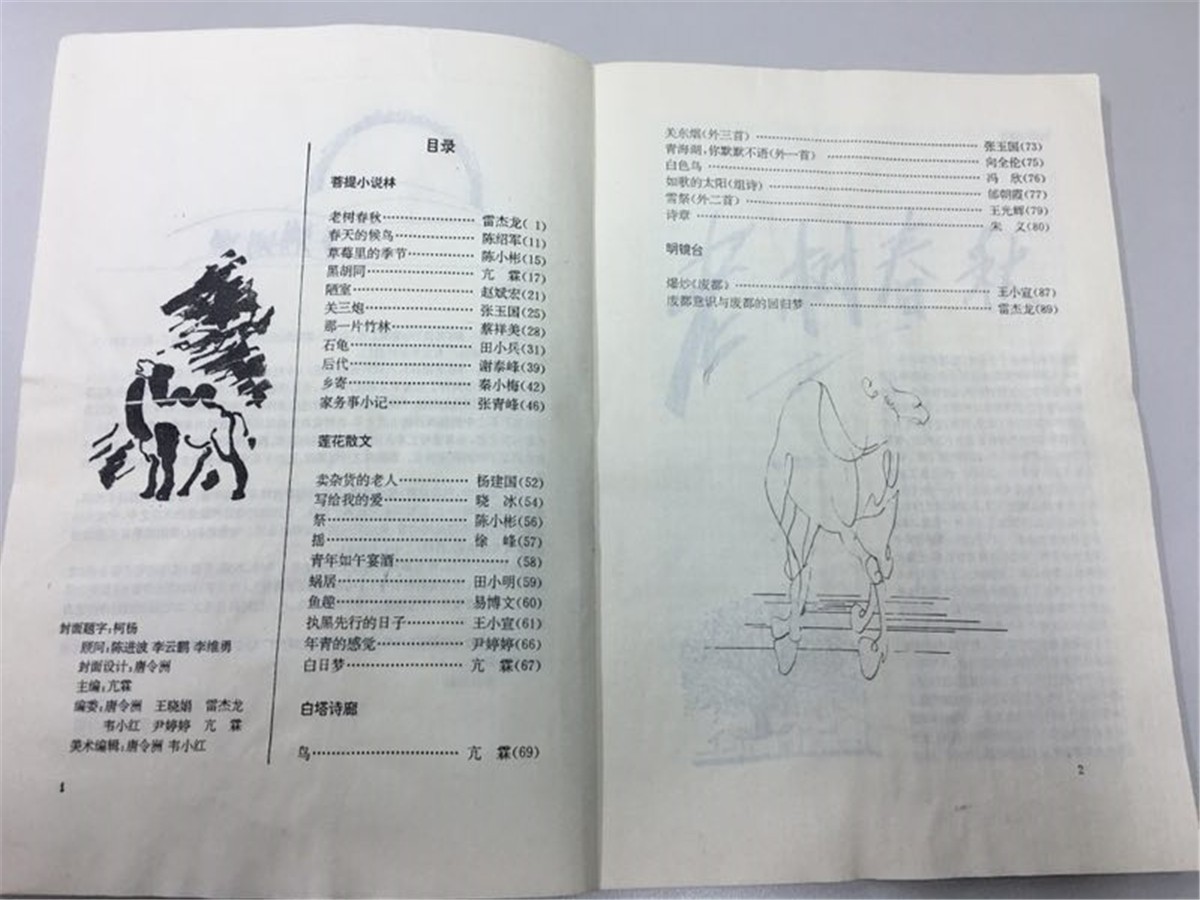

当年学生自己办的文学刊物《菩提》

学生时代 左边是霍红辉老师,右边是班主任赵小刚老师

阎:总结得非常好,而且给后来的师弟师妹留下了很多值得学习的地方。

中宣部十二载:成长、感恩

阎:那你毕业以后分到哪了?

张:中宣部。当时我们刚刚开始双向选择——既有学校分配的,也有自己出去找工作。我能进入中宣部,与中文系的系友推荐分不开,另外,也要满足条件。当时中宣部专门派人来考察,指标主要有三个:第一个是学生党员,第二个是学习成绩优秀,第三个是学生干部。当时觉得能去中宣部是非常光荣的,到现在我也觉得挺幸运的,大学一毕业就能到中央机关工作。我从1994年到2006年,在中宣部工作了12年。离开的时候,按年龄算我是中宣部最年轻的两个处长之一。

阎:这证明您干得相当不错。

张:我觉得不只是我,我们兰大的毕业生在中宣部的口碑都很好。在我之前进入中宣部的师兄师姐有四位,他们在部里的口碑也非常好。我们兰大毕业生给人的印象,一是扎扎实实,跟兰大的学风一样,能吃苦。二是能干,进入中宣部工作的几位兰大毕业生,当年都是学生会主席。可以说,中宣部那时候是选了很多优秀的学生人才。

在那工作了12年之后, 2006年我离开了中宣部。之后出国了一段时间,然后2007年我回国,回国之后,我就加入了现在的这个公司,励讯集团,英文叫RELX Group。它是全球最大的专业信息服务商,给科技与医学方面的专业人员提供信息。它的总部在伦敦,是全球500强企业。这是职业上一个巨大的跨度。

阎:为什么要跨?您当时是怎么想的?

张:最主要的是想要寻求新的人生挑战、人生路径。但是回过头来看,必须承认,中宣部这十二年给我的培养是最大的。如果说兰大那四年给了我基础性的培养,那中宣部这十二年是一种拔高性的培养。所以我非常感恩中宣部的十二年。

中宣部的这十二年,很多同事都给了我特别大的影响,其中影响最大的是出版局前后三任局长:高局长、邬局长和张局长。这些都是对我的工作、人生影响特别大的人,我特别感恩他们对我的培养。我还清楚地记得,我1994年毕业后进入中宣部的第一天,被引到高局长的办公室,推开门,有人介绍说这是高局长,我就恭恭敬敬地鞠了个躬,说高局长好。高局长急忙说,小张,咱们这不兴称职务,党内都称同志,你就叫我老高就行了。我的第二任局长是邬局长,是学者型的干部,特别爱思考问题,有国际眼光。我就是在他的手下被派到了国外去学习的,通过一个国家间交换项目“中加学者交流计划”去渥太华大学、温哥华西蒙菲莎大学做文化政策和文化产业研究。那一年的学习结束后,我写了四本书,今年我通过校友把书捐给了咱们学校和中文系资料室。所以我特别感激邬局长。第三任张局长,是非常优秀的女性干部,当年我记得她被提拔为中宣部副局长的时候才36岁,非常年轻。她思想敏锐,从来不用别人给她写稿子,把她的发言记录下来,几乎就是一篇首尾连贯、思路清晰的文章。她直接当过我的处长,我从她身上也学到了很多东西。当然还有其他很多同事,对我的帮助都很大,他们当中很多人,现在都在很重要的领导岗位上。

中宣部出版局这十二年,还培养了我对出版业的热爱。现在的工作,已经跟传统意义的出版没有直接关系了,但我仍然关注出版业,也爱买书、读书。

外企十二年:扎根中国、服务中国

我从国外返回,2007年加入了励讯集团(RELX Group)——当时叫励德爱思唯尔(Reed Elsevier),主要有四块业务,我到了其中的一块:爱思唯尔,做中国区主管战略发展的副总裁。

爱思唯尔是全球最大的科技和医学出版商。当时爱思唯尔在中国区的总裁是一位美国女士,叫Sharon Ruwart(中文名字:卢飒)。她已经离开爱思唯尔很久了,但我们现在还保持着很好的联系。她是在1983年的时候作为交换大学生到了中国湖南,去乡村教英文,她和她的丈夫对中国都很有感情,2004年举家搬回中国,在中国又生活了10年。

Sharon于2008年离开公司,我就接替她做了爱思唯尔中国区的总裁。一般人可能没听说过“爱思唯尔”这个名字,但是举几个刊物,科学家或者科研人员就都听过,比如说,搞医学的肯定都听说过《柳叶刀》(《Lancet》),《柳叶刀》就是我们的旗舰期刊。比如说搞生命科学的,肯定都听说过《Cell》(《细胞》),那也是我们的期刊。在中国,科学家一般都用“C、N、S”这三个字母来代表全球最顶尖的三大期刊。“C”就是《Cell》,也就是我们的期刊;第二个“N”代表《Nature》;“S”代表《Science》。当时我做了总裁之后,第一个想法就是外企要“接地气”,要在服务中国本土市场中找到发展壮大的机会。我就给爱思唯尔在中国定了两个目标。概括成两句话:把中国最需要的科研信息引进来,让中国最优秀的科研成果走出去。一个”引进来”,一个”走出去”。我把它定位为爱思唯尔在中国的使命和目标。在爱思唯尔做了七年之后,我被调到了集团总部,做政府事务的高级副总裁,主管中国区的政府事务,我已经在这个位置上大概做了五年了,所以前后加起来也是十二年。

阎:将来的职业发展路径是什么,打算继续干下去吗?

张:目前没有别的打算,可能就是在这个公司继续干下去。我简单地介绍一下励讯集团。概括起来有三个特点:第一是历史悠久。励讯集团的历史追根溯源有四百年,集团旗下的医学名刊《柳叶刀》,创刊于1823年。集团旗下的法律信息服务公司律商联讯(LexisNexis),成立于1818年。几百年来,我们都在做一件事:为专业人员提供专业信息服务。第二是品牌优秀。刚才我讲了,如果提励讯集团或者爱思唯尔这个公司的名字,可能好多人没听说过,但是你一提《柳叶刀》、《细胞》这样的期刊,大家都知道。你一提下面的LexisNexis, ICIS,FlightGlobal等等专业领域的品牌,大家都很清楚。第三是大数据能力突出。集团旗下的风险业务版块,过去三十年一直是做大数据分析的。在“大数据”这个词热起来之前,我们就已经靠这个“吃饭”了。励讯集团一手拥有海量的数据,另一手有全球最先进的大数据分析技术 “HPCC”,就是High Performance Computing Cluster,中文叫高性能计算集群,两手加到一起,大数据分析能力特别突出。如果再追加第四条的话,就是它对中国很友好。励讯集团下边的爱思唯尔在1985年的时候就出版了《邓小平文选》的英文版。2009年我们又推出了江泽民主席的两本科技书的英文版,在海外推广。当年在德国举办的法兰克福书展,我们国家出席书展的领导人是习近平主席(那时候是国家副主席)。江泽民主席特意委托他带了那两本科技书送给德国总理默克尔。我们现在还保留了一张习近平主席把那两本科技书作为礼物送给德国总理默克尔的照片。这两本书,一本叫《江泽民论能源》,第二本是《江泽民论信息技术发展》。只要我在励讯集团,就会坚定不移地坚持对中国友好。外企一定要立足中国,扎根中国,服务中国,你才能做得好。

在中宣部十二年,励讯集团十二年,比较幸运的是这两个平台都是非常高、非常大的:给了我很多机会,所以我很感激这两个平台。我这一辈子挺幸运的,碰到了很多好领导。现在在励讯集团也是这样。到了外企之后,你的信息就被猎头公司掌握了,你就会被编进一个大的数据库里。我现在隔三差五就会接到猎头公司的邮件、电话或者信息,但我从来没考虑过跳槽。因为我觉得在励讯集团特别舒心,其中最主要的就是领导好、同事好。

阎:那您真是优秀,还遇到了贵人,走到哪里都有好的机遇。这于自己的努力也是分不开的。是金子,在哪儿都会发光。您不忘母校培育之恩,我们也很感动,听说您今年回到学校来给新生讲课。希望以后常回母校看看,给同学们作作报告,讲讲您的故事。

张:那是一定的。我已经47岁了,回顾过去,倒不是自己有多优秀,感觉更多的还是比较幸运。所以我特别感恩母校对我的培养,感恩中宣部对我的培养,也感谢励讯集团给我的机会。

今年9月,文学院院长李利芳请我回去给2018年新生入学讲话,我很高兴,也很感慨。演讲的末尾,我提到了北宋哲学家张载的四句话,就是著名的“横渠四句”:为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。我很喜欢这四句话,因为它概括出了人之所以为人的使命和特点,虽不能至,心向往之。我也想把它作为今天采访的结尾,让我和广大校友们一起共勉!

【人物简介】

张玉国,男,汉族,吉林通化人。现任励讯集团(RELX Group)中国区高级副总裁,主管政府事务。1990-1994年,就读于兰州大学中文系,曾担任班长、系学生会主席。1994年毕业后进入中央宣传部出版局,历任图书处副处长、办公室主任。2006年离开中宣部, 2007年加入爱思唯尔(励讯集团子公司,全球领先的科技医学出版商),任中国区总裁。2010年创立“在华国际出版商版权保护联盟(IPCC)”,并担任联盟常任主席至今。2002-2003年,曾以访问学者身份赴加拿大参加“中加学者交流项目”(CCSEP),先后在渥太华大学和西蒙费雷泽大学学习。主要研究领域为文化产业与文化政策,曾出版《国家利益与文化政策》、《文化产业与政策导论》和《文化多样性与人类全面发展》(译作)等著作。